Sorry this part has no English translation

Ein wenig spooky ist es schon im Jazzclub Porgy, so menschenleer und finster, wie es hier seit der Corona-bedingten Sperre ist. Ein (Krisen-)Gespräch mit Christoph Huber, dem künstlerischen Chef des Clubs.

STANDARD: Die Kultur liegt im Koma. Das Porgy & Bess hat seit sieben Wochen zu, 345 Gäste passen ins Jazzlokal. Wie viel Umsatz ist Ihnen schon entgangen?

Huber: Ganz genau beziffern können wir das noch nicht, im Jahr setzen wir fast zwei Millionen Euro um. Wir haben jedenfalls zehn Mitarbeiter in Kurzarbeit geschickt, sieben sind geringfügig beschäftigt, für sie fühlen wir uns auch verantwortlich.

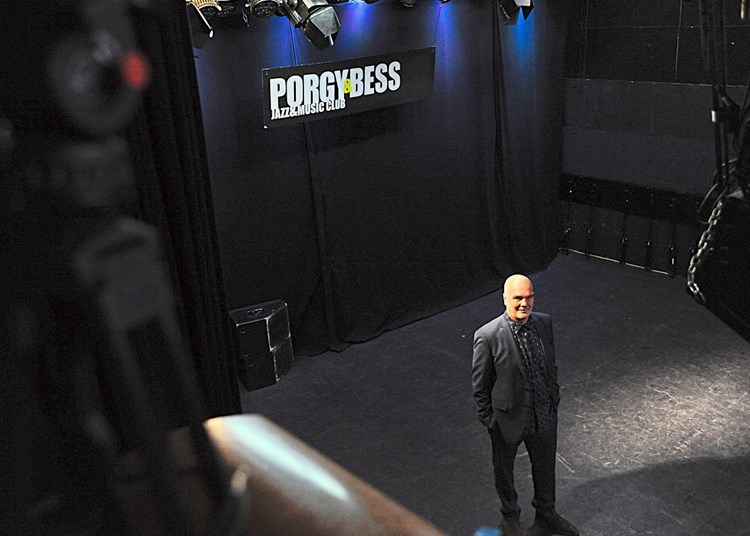

Bis sich der Kulturbetrieb von der Corona-Krise erholt habe, werde es Jahre dauern – dass Freischaffende durch alle Netze fallen, sei ein Armutszeugnis: Christoph Huber vom Porgy & Bess.

Foto: Regine Hendrich

STANDARD: Haben Sie auch andere Hilfen bekommen?

Huber: Nein, weil es keine gibt für Kulturbetriebe wie uns. Wir fühlen uns von der Politik im Stich gelassen. Die öffentliche Förderung, die rund 15 Prozent unseres Gesamtbudgets ausmacht, deckt nur ungefähr die Hälfte unserer Fixkosten. Die restlichen 10.000 bis 15.000 Euro im Monat und die mehr als 100.000 Euro für die Rückabwicklung bereits gekaufter Tickets belasten den Verein. Wir verhandeln mit unserem Vermieter, aber die Miete für April hat er abgebucht, sehr freundlich. Die Politik hat immer wieder Versprechungen gemacht, etwa einen Hilfsfonds für gemeinnützige Vereine, wie das Porgy einer ist, aber realisiert wurde das bisher nicht.

STANDARD: Die Stadt Wien subventioniert den Verein mit 140.000 Euro, das Kanzleramt mit 150.000 Euro im Jahr. Bekommen Sie das Geld trotz Schließung?

Huber: Ja, das ist eine Hilfe.

STANDARD: Unternehmen bekommen staatliche Hilfe, es gibt den Härtefallfonds. Warum lässt die Regierung die Kultur hängen?

Huber: Die Kultur ist offenbar nicht systemrelevant und wird immer wie ein Stiefkind behandelt – obwohl sich Österreich als Kulturnation sieht. Das erkennt man jetzt besonders gut: Es ist zwar klar, wie es in der Schule weitergeht und in den Baumärkten – aber überhaupt nicht, wie es in der Kultur weitergeht. Das ist eine Ungleichbehandlung. Die eineinhalb Meter Abstand würden bei uns auch klappen: Wir würden 100 Gäste unterbringen und den Spielbetrieb wiederaufnehmen.

STANDARD: Vizekanzler Kogler und Kulturstaatssekretärin Lunacek sprachen in ihrer legendären Pressekonferenz zunächst von 20 Quadratmetern pro Zuschauer.

Huber: Diese Idee haben sie von den ersten Vorschriften für Baumärkte übernommen, das ist doch nicht praktikabel für Konzert und Theater. Auch zehn Quadratmeter nicht: Hier wären das 40 Gäste. Das Grundproblem ist, dass die Politik Kulturbetriebe nicht informiert, für uns gibt es nur Wortkundgebungen. Wir werden auf Homepages verwiesen.

Die Pressekonferenz, bei der Vizekanzler Werner Kogler und Kulturstaatssekretärin Ulrike Lunacek der Kultur erklären wollten, wie es weitergeht, wurde zum Fiasko.

Foto: APA/Fohringer

STANDARD: Staatssekretärin Lunacek hat politische Erfahrung …

Huber: … aber es fehlt ihr an fachlicher Kompetenz. Niemand aus der Politik hat mit den Theaterchefs gesprochen, niemand mit großen oder kleinen Konzertveranstaltern. Das ist aber kein österreichisches Problem, es ist überall so. Die Kultur ist am Sand.

STANDARD: Wird sie sich erholen?

Huber: Es wird Jahre dauern, bis sich der Kulturbetrieb erholt, und es wird hauptsächlich die Freie Szene treffen. Ich rechne nicht damit, dass wir alle im Herbst zum Normalbetrieb übergehen, allein weil die Anreise der Künstler aus dem Ausland schwierig wird ...

STANDARD: Sie werden dann doch Gabalier auftreten lassen müssen.

Huber: Nein.

STANDARD: Es wird wohl auch Pleiten von Veranstaltern geben?

Huber: Mit Sicherheit. Und Freischaffende fallen durch alle Netze, bekommen fast keine Hilfe. Das ist ein Armutszeugnis. Man muss sich nur die Diktion aus der von Ihnen genannten Pressekonferenz anhören, da war von "Jazz-Combos und sonstigen Amateurbands" die Rede. Das ist doch ein Scherz. Wie reden die über uns? Da geht es um Musiker, die an der Weltspitze spielen, und ihnen attestiert unsere Kulturstaatssekretärin Hobbymusiker-Status.

STANDARD: Den Letzten beißen die Hunde, und diese Letzten sind die Künstler?

Huber: So kann man das nicht sagen, denn wir leben in einem Sozialstaat, von dem auch Künstler profitieren. Aber viele von ihnen schrammen am Prekariat vorbei.

Seit sieben Wochen alles zu: "Die Kultur ist am Sand", kommentiert Christoph Huber die Folgen.

Foto: Regine Hendrich

STANDARD: Obwohl Musiker so gut ausgebildet sind wie noch nie, wie Sie sagen?

Huber: Ja, die Ausbildung ist auf einem Level wie nie zuvor. Ich kann es nur vom Jazz sagen, aber da landen die Leute dann trotzdem auf einem Markt, den es in diesem Ausmaß gar nicht gibt, weil Auftrittsmöglichkeiten fehlen.

STANDARD: Es fehlt halt an der Jazz-Nachfrage?

Huber: Nein, die Nachfrage ist sogar deutlich gestiegen in den vergangenen 20 Jahren. Van der Bellen ist nach Klestil und Fischer schon der dritte Bundespräsident, der deklarierter Jazzfan ist: gesellschaftlich bemerkenswert. Es mangelt nicht am Publikum, es mangelt an Strukturen, und da versagt die Kulturpolitik: Sie muss die Rahmenbedingungen schaffen, damit wir diese Kultur präsentieren können. Das Besondere am Jazz ist ja, dass er die zeitgenössische Musik stark beeinflusst, ein Experimentierlabor für Innovation ist und so die Musik generell weiterentwickelt.

STANDARD: Sie haben einmal gesagt, der Kapitalismus behindere das Genre Jazz, weil er alle Kunstformen rauskickt, die nicht Mainstream seien. Ist das so?

Huber: Lassen Sie mich’s so sagen: Jazz folgt nicht kapitalistischen Strukturen. Das Einzige, was der Kapitalismus tun könnte, ist, dem Jazz das nötige Kapital zu geben.

STANDARD: Apropos: Die Bank Austria ist 2010 als Hauptsponsor des Porgy ausgestiegen, die Bawag stieg mit 150.000 Euro im Jahr ein und beendete den Vertrag 2015.

Huber: Ihr Aktionär Cerberus ist ein US-Hedgefonds. Wir waren die ersten Opfer.

STANDARD: Wird die Kultur nach der Krise, die den Staat extrem viel kostet, mehr Mäzene brauchen?

Huber: Die Krise wird lang dauern. Wenn man da auf Mäzene angewiesen ist, dann ist das der falsche Ansatz im Wohlfahrtsstaat Österreich.

STANDARD: Viele assoziieren mit Kunst und Kultur nur große Veranstaltungen und Häuser wie Salzburger Festspiele, Musikverein, Bundestheater. Die freie Szene, zu der Porgy und viele andere Clubs oder Off-Theater zählen, wird sehr viel weniger beachtet. Wird sich das nie ändern?

Die Baumärkte durften längst wieder aufsperren, Kulturbetriebe bleiben geschlossen.

Foto: APA/EXPA/Erich Spiess

Huber: Dass das unterschiedlich wahrgenommen wird, ist okay: Es gibt die Hochkultur, und es gibt die freie Szene. Unser Ansatz ist simpel: Ein Prozent des Bruttoinlandsprodukts soll der Kultur gehören und davon ein Zehntel der freien Szene. Damit könnten wir gut leben, aber davon sind wir weit weg. Aber ich beschwer mich nicht, wir werden gut unterstützt. Nur jetzt, da hat das Krisenmanagement der Politik versagt. Aber die Kultur ist halt nicht so wichtig wie ein Baumarkt. Das verstehen wir natürlich schon.

STANDARD: Dabei verspricht die Regierung, allen zu helfen, "koste es, was es wolle".

Huber: Und wir sagen: "Pay as you wish." Schau ma amal, was wir bekommen werden.

STANDARD: Vielleicht sollten Sie dem Staat sagen: "Her mit der Kohle, her mit der Marie!" Und bei den Babyelefanten in Schönbrunn protestieren, wenn’s wieder geht.

Huber: Wir reden lieber sachlich und ruhig, Aktionismus ist nicht so unseres. Aber wir werden schon kämpfen für unsere Künstler. Wobei ich mich frage: Die Präsidentin der Salzburger Festspiele plädiert jetzt plötzlich für einen Schulterschluss der Kultur. Aber wo war ihr Schulterschluss mit der freien Szene, als es noch gut gelaufen ist?

STANDARD: Noch etwas Persönliches: Sie durften als Kind kein Instrument lernen. Was hätten Sie denn gern gespielt?

Huber: Trompete. Wir haben im alten Porgy einmal eine Rollenumkehr gemacht: Die Musiker arbeiteten an der Bar, am Eingang, an der Garderobe, Doretta Carter etwa hat die Leute am Eingang leibesvisitiert, Muthspiel war Kellner. Wir anderen haben gespielt, und ich als Don-Cherry-Fan habe mir eine Pocket-Trumpet gekauft, Unterricht genommen und ein Dreivierteljahr geübt. So kam ich zu meinem Auftritt im Porgy. Das war’s dann aber auch.

STANDARD: Ihre Eltern haben Ihnen nicht einmal erlaubt, Blockflöte zu lernen. Sind Sie ihnen bös?

Huber: Nein, ich habe es nur nicht verstanden.

STANDARD: Und dann ist Ihre Familie nach Saalfelden übersiedelt und Sie wurden Bühnenarbeiter im dortigen Jazzclub?

Huber: Nicht ganz. Der Jazzclub hatte auch einen Basketballklub, bei dem habe ich gespielt, und so kam ich als 15-Jähriger in die Jazzszene. Und bin geblieben.

STANDARD: Wann wird Tom Waits im Porgy auftreten? Das ist ja Ihr großer Traum.

Huber: Hm. Zuerst muss uns die Regierung wieder aufsperren.

STANDARD: Sie werden bis dahin überleben?

Huber: Sicher. Jazz stirbt nicht. (Renate Graber, 2.5.2020)

Christoph Huber (51) führt die Porgy & Bess BetriebsgmbH. Als Gymnasiast in Saalfelden kam er erstmals mit Jazz in Berührung, organisierte ab 1991 das Jazzfestival Saalfelden mit. Seine Eltern wollten ihn als Bankangestellten sehen, er studierte Sportwissenschaften und Sportmanagement. Seit 1993 ist Huber künstlerischer Leiter des Jazzclubs; er ist verheiratet und hat drei Töchter.

Der Jazz & Music Club Porgy & Bess ist ein gemeinnütziger Verein, der 1993 von Mathias Rüegg, Renald Deppe, Gabriele Mazic und Christoph Huber gegründet wurde. Das Veranstaltungslokal ist seit 1998 im ehemaligen Porno- und Raucherkino Rondell in der Wiener Innenstadt daheim. Das Porgy hat sich eine bedeutende Rolle – auch in der internationalen – Jazzszene erspielt und setzt im Jahr knapp zwei Millionen Euro um. Die Zahlen aus dem Vorjahr: rund 500 Veranstaltungen, 84.000 Zuschauer, 84 Prozent Eigenleistung und 290.000 Euro öffentliche Subvention.

https://www.derstandard.at/story/2000117238198/porgy-chef-huber-kultur-ist-halt-nicht-so-wichtig-wie